Michel-Richard de Lalande (Paris, - Versailles, ) est un musicien français de la période baroque qui a composé, pour le roi Louis XIV, essentiellement de la musique religieuse (des motets inspirés de textes latins tirés des Psaumes) mais aussi des divertissements, des pastorales et des ballets.

À la suite de Robert, Du Mont, Lully, Charpentier, et avec Couperin, Clérambault, Campra, Forqueray, Grigny, Desmarest, Marin Marais, Jean-Fery Rebel, Rameau, Mondonville et Leclair, il incarne le baroque musical français. Ses compositions religieuses annoncent les cantates de Bach et ses chœurs les oratorios de Haendel.

Il est le maître du grand motet français. Sa renommée perdurera jusqu’aux approches de la Révolution grâce, notamment, à des exécutions au Concert Spirituel des Tuileries. En 1722, le roi Louis XV le nomme chevalier de l'ordre de Saint-Michel.

Biographie

Naissance et jeunesse

Michel-Richard Delalande, dit de Lalande, naît à Paris le . Il est le quinzième et dernier enfant de Michel Delalande et de Claude Dumoustier. Ses parents sont marchands tailleurs établis dans la paroisse parisienne de Saint-Germain-l’Auxerrois. Entre 1667 et 1672, en compagnie du jeune Marin Marais, il entre dans cette église royale comme enfant de chœur, ce qui signifie alors : enfant chantant dans le chœur. Il y reçoit une formation complète de chantre (pour le plain-chant nécessaire à la liturgie, et comme choriste). On le forme également à la pratique instrumentale (dans son cas, celle du clavier : clavecin à la maîtrise et orgue afin de pouvoir seconder le titulaire). L'éducation des enfants dans ce type d'ensemble est aussi littéraire (français et latin) et on leur enseigne l'arithmétique. Le maître de musique (qu'on n'appelait pas encore maître de chapelle), François Chaperon, détecte en lui des dons pour la musique et, vu sa voix remarquable, lui confie les parties qui doivent se chanter seul.

Il quitte l'église Saint-Germain-l’Auxerrois avec une gratification exceptionnelle de 150 livres. Orphelin à quinze ans, il est recueilli par l'une de ses sœurs, qui vit rue Bailleul et admire sa voix. Il poursuit sa formation en autodidacte. Son beau-frère, resté anonyme en dépit des recherches, organise des concerts où l'on joue des ouvrages du jeune Delalande.

Il tente en vain de se faire admettre comme violoniste à l’Académie royale de musique, dirigée par Lully. Puis il entame une carrière d’organiste, principalement à l'église Saint-Gervais, où il assure l’intérim le temps que le jeune François Couperin puisse succéder à son père. Il est également organiste à l'église des Grands-Jésuites de Saint-Louis et au Couvent du Petit Saint-Antoine. Le R. P. Fleuriau le choisit pour accompagner plusieurs tragédies représentées chez les Jésuites.

En , lors d'un concours au poste d'organiste ouvert à la mort de Joseph de La Barre, il est présenté au roi Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye. Toutefois, le souverain le juge trop jeune. Malgré cet échec, il devient professeur de clavecin chez le duc Anne-Jules de Noailles, futur maréchal. Il y gagne une excellente réputation, qui lui permet d'enseigner à deux filles de Louis XIV et Madame de Montespan, Louise-Françoise de Bourbon et Françoise-Marie de Bourbon. Le roi lui offre un logement au Château de Clagny.

Une œuvre de Delalande, jouée à la Sainte-Chapelle, est citée en par le Mercure galant. Il s'agit de la Musique pour les Jours de Ténèbres; elle est interprétée avec des compositions de François Chaperon, ancien professeur et maître de musique de la Saint-Chapelle, et de Lalouette, ami de Chaperon,.

En , il remplace l'organiste de l'église Saint-Jean-en-Grève Pierre Méliton, qui a perdu l'usage d'une main. Cette nomination, sur intervention de Louis XIV, passe outre au souhait du chapitre, qui préfère le sieur Buterne. Cette année-là débute aussi sa collaboration avec un compositeur italien arrivé en France en 1678, Paolo Lorenzani. Leur œuvre commune, une Sérénade en forme d'opéra, connaît le succès.

« La Musique Françoise avoit été faite par Mr de la Lande, qui montre à joüer du Clavessin à Mademoiselle de Nantes ; Mr Genest, dont la réputation est établie à bon titre, avoit fait les Vers François. Mr Laurenzani estoit Autheur de la Musique Italienne. »

En , un opéra pastoral, L'Amour Berger (S.132), est joué plusieurs fois pendant le Carnaval.

Au service du roi

En 1683, à l'issue d'un concours de Versailles organisé par le roi, et grâce à son appui, il occupe l'un des quartiers comme sous-maître de la Chapelle royale avec Pascal Collasse, Guillaume Minoret et Nicolas Goupillet. Il est chargé du quartier d'octobre, vraisemblablement en raison de deux des quatre principales fêtes de la Chapelle, la Toussaint et Noël. Finalement il succède seul à ses trois collègues à partir du . En fait, ces derniers ne sont pas capables de remplir leur devoir.

Delalande accomplira toute sa carrière au service du roi. Il finira par cumuler les principaux postes de l’administration musicale dont, en - il n'a alors que 31 ans - celui de Surintendant de la Musique de la Chambre.

L’essentiel de son œuvre est constitué de grands motets, composés pour la messe du roi.

Sous-maître de la Chapelle royale

« À Paris même, la Sainte-Chapelle et Notre-Dame jouent un rôle de premier plan. Mais à partir de la majorité de Louis XIV, la chapelle royale tend à devenir le centre privilégié de la musique sacrée. Le roi assiste tous les jours à l'office... »

— Jean-François Paillard, La Musique française classique, p.65

En 1683, Delalande entame sa « carrière versaillaise », selon les termes d'André Tessier (1928). En fait, Louis XIV souhaitait lancer une véritable rénovation : la cour avait officiellement été installée à Versailles en mais les offices religieux étaient provisoirement célébrées dans l'actuel salon d'Hercule. À cette occasion, le roi renouvela tous les sous-maîtres en remplaçant Pierre Robert et Henry Du Mont, musiciens déjà âgés.

La tâche du sous-maître consistait non seulement à accompagner quotidiennement l'office, mais aussi à écrire des œuvres pour les fêtes tombant durant son quartier.

Mariage et descendance

En 1684, Louis XIV lui octroie une pension de 1 200 livres.

Le , il épouse en la paroisse Saint-Julien de Versailles Renée Anne Rebel (1663-1722), fille de Jean Rebel et d'Anne Nolson. Baptisée le à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, où lui-même a passé sa jeunesse, son épouse est la sœur aînée de Jean-Féry Rebel. C'est une demoiselle de la Musique ayant une admirable voix, qui a commencé sa carrière à l'âge de 10 ans.

« Ce jour-là se fit chez Madame de Thianges (sœur de Madame de Montespan) le mariage de la Lande, maître de la musique du roi, et de la petite Rebel »

— Journal du marquis de Dangeau daté du 8 juillet 1684.

Le contrat de mariage présente des signatures prestigieuses :

Louis XIV ; le Dauphin Louis de France ; la Dauphine Marie-Anne Victoire de Bavière ; le duc Philippe d'Orléans et son épouse, Élisabeth-Charlotte de Bavière ; la princesse de Conti ; Madame de Montespan et ses enfants, Louis Auguste de Bourbon, Louise Françoise de Bourbon et Françoise-Marie de Bourbon (anciennes élèves de Delalande) ; le duc Anne-Jules de Noailles et son épouse, Marie-Françoise de Bournonville, ainsi que leur fille aînée, Marie Christine de Noailles (première élève du compositeur) ; André Danican Philidor ; Pierre Tasset, écuyer, représentant Madame de Thianges.

Parmi les membres de la famille du musicien, on note :

Françoise Cantet, désormais sa belle-mère ; Marguerite Delalande, sa sœur ; François Delalande, son frère, organiste de l'église Saint-Gervais. Le témoin de l'époux est l'un de ses amis, Antoine Maurel, valet de chambre de la Dauphine, auteur du livret des Fontaines de Versailles (S.133).

Renée Anne Rebel donnera naissance à deux filles : Marie-Anne en 1686 et Jeanne en 1687.

Élevées attentivement par leur père, elles chanteront à la Chapelle royale où elle se feront remarquer par le roi qui octroiera à chacune d'elles, en , 1 000 livres de pension. C'est pour cette raison que Delalande écrit de la musique sacrée destinée à des voix de femme — son épouse et ses filles — en dépit de la tradition française de l'époque,. En fait, selon un catalogue de Philidor l'aîné conservé dans la bibliothèque Ceccano à Avignon, certaines Leçons de Ténèbres ainsi que le Miserere à voix seule (S.87) sont écrits « pour les Dames de l'Assomption et Chantez par Mesde[moise]lles De la Lande à l'admiration de tout Paris ».

Ses deux filles sont emportées par l'épidémie de petite vérole de 1711. Louis XIV, qui a vu successivement disparaître tous les siens, lui aurait dit : « Vous avez perdu deux filles qui avaient bien du mérite ; Moy, j'ay perdu Monseigneur. La Lande, il faut se soumettre ».

Le , un office est célébré à l'abbaye royale de Saint-Denis, en mémoire du Dauphin de France et de son épouse, Marie-Anne Victoire de Bavière. Sur demande du monarque, le compositeur dirige 129 musiciens de la Chapelle royale. Il est probable que le motet Dies irae (S.31), composé à la suite du décès de la dauphine Marie Anne Victoire en 1690, fut profondément remanié à cette occasion, pour rendre hommage non seulement à la famille royale mais aussi aux propres filles de Delalande. D'ailleurs, le compositeur n'écrira plus que deux grands motets, dont Exaltabo te, Deus meus rex (S.76), dans lequel deux dessus chantent en duo. Il s'agit sans aucun doute d'un hommage rendu à ses filles défuntes.

Fin de carrière

Après le décès de Louis XIV en , la Régence s'installe à Paris et y transfère la Cour. Delalande s'emploie à améliorer ses œuvres, notamment celles de sa jeunesse, sans toutefois jamais autoriser la publication de ses motets.

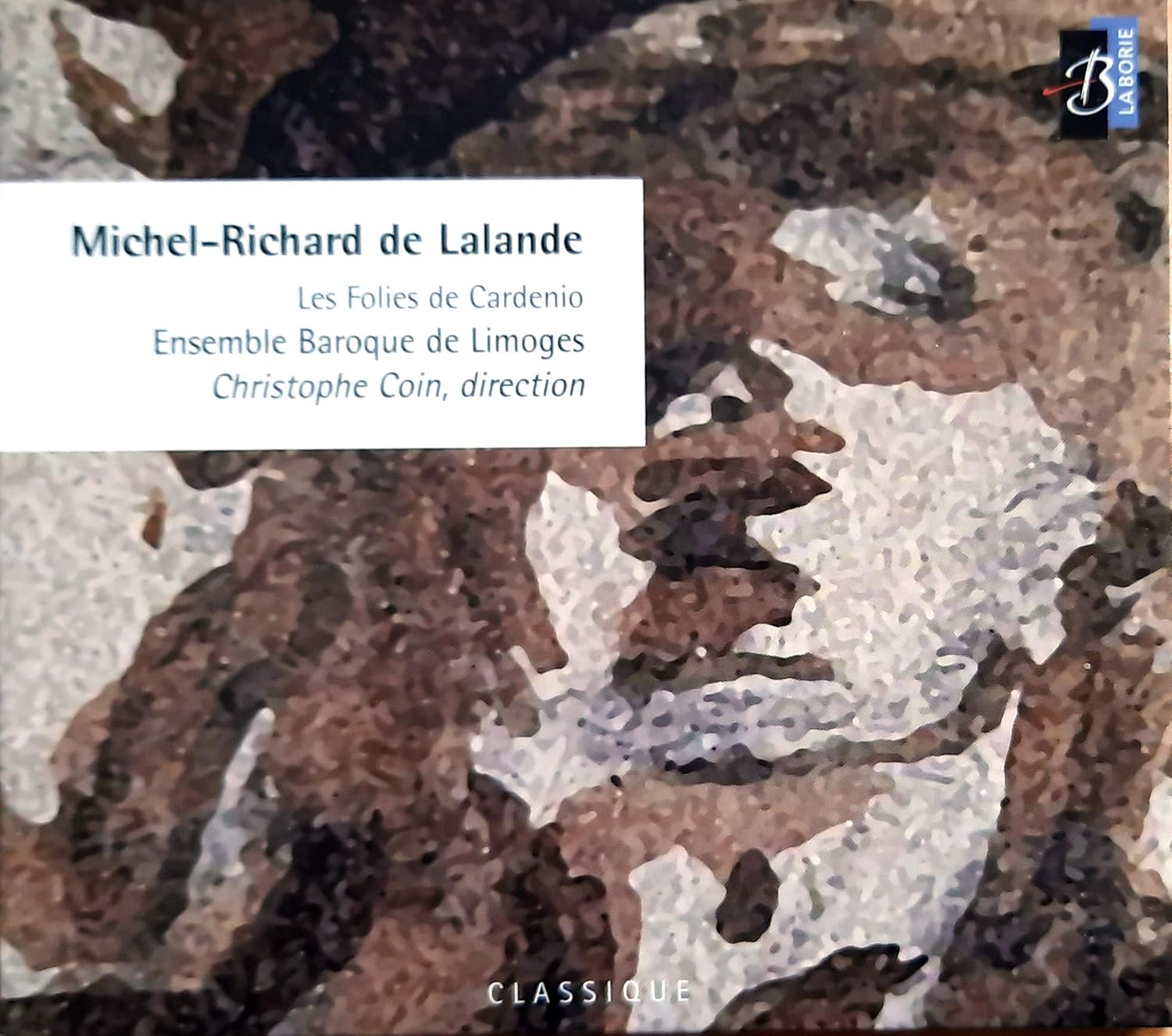

En , André Cardinal Destouches, élève de Delalande, reçoit l'une des charges de surintendant. Delalande conserve cependant l'honneur royal. Pour le jeune Louis XV, il recommence à écrire de la musique de ballet. Si les Symphonies des Folies de Cardenio (S.152, 1720) n'obtiennent aucun succès, Les Élemens (S.153, 1721), composés en collaboration avec Destouches, resteront au répertoire de l'Académie royale de Musique jusqu'à la fin du XVIIIe siècle,.

Sa femme, Renée Anne Rebel, meurt en . Le roi le nomme alors chevalier de l'ordre de Saint-Michel, créé par Louis XI en 1469. Le , lors du sacre de Louis XV à Reims, il dirige la musique des cérémonies.

Delalande conserve ses quatre quartiers jusqu'au retour de la Cour à Versailles en . Affligé par la perte de son épouse, il propose au roi de céder trois de ses quatre quartiers. En , le Mercure galant annonce que Delalande renonce à ses trois quartiers pour Charles-Hubert Gervais, Nicolas Bernier et André Campra, musiciens protégés du Régent Philippe d'Orléans - ce qui suggère l'intervention de ce dernier. Le , Louis XV nomme ces trois compositeurs mais gratifie Delalande d'une pension de 3 000 livres. Toutefois, personne ne donnera satisfaction dans cette tâche avant l'arrivée de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, en 1740.

En 1723, âgé de 65 ans, il se remarie avec Marie-Louise de Cury, âgée de 30 ans, fille du chirurgien de Louise-Élisabeth de Bourbon-Condé, princesse de Conty. Musicienne, elle joue de la viole de gambe. Elle lui donnera une fille, Marie-Michelle (1724-1781). Après la mort de son époux, trois ans plus tard, Marie-Louise de Cury (1692-1775) tentera d'entretenir sa mémoire et d’assurer la survie de ses œuvres. Elle fera éditer 40 de ses motets, accompagnés d’une notice biographique rédigée par le poète Alexandre Tanevot et un élève du défunt, Colin de Blamont. Sur son portrait peint en 1771 par Henri Philippe Bon Coqueret, elle est représentée tenant une édition des motets de son époux.

Décès et postérité

En 1726, il est atteint d'une fluxion de poitrine. En dépit d'espérances de guérison, il meurt le . Il est enterré à l'église Notre-Dame de Versailles.

Après le décès du compositeur, Sebastien de Brossard, théoricien de la musique, propose au bibliothécaire du roi, Jean-Paul Bignon, d'acquérir le cabinet du défunt. Bignon lui répond que son budget n'y suffit pas.

Mais un mois plus tard, le , Louis XV octroie à sa veuve des lettres patentes lui assurant le privilège de 20 ans de droits. Ainsi, la publication des œuvres de Delalande sera achevée dès 1728.

La jeune reine Marie Leczinska, éprise de musique (contrairement à son époux, qui n'aimait que les marches militaires), restera fidèle aux œuvres de Delalande. En , elle fait exécuter 8 motets du compositeur devant son père, le roi Stanislas Leszczynski. Toute la Cour de Versailles partage son émerveillement.

L’œuvre de Delalande continuera de jouir d'une grande popularité. Pendant 45 ans, le Concert Spirituel organisera 421 exécutions de ses pièces, dont la dernière sera le motet Dominus regnavit (S.65), joué le pour la Fête-Dieu. Seul Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville sera plus plébiscité que Delalande, avec 510 exécutions jusqu'en 1772,. Cependant, Lionel Sawkins dénombre pas moins de 591 représentations de Delalande, avec 41 grands motets. Pour quelque 134 exécutions, les titres ne sont pas précisés. De plus, les documents contemporains indiquent que non seulement la publication du petit motet Miserere (S.87) en 1730, jadis chanté par Marie-Anne et Jeanne de Lalande, connut un immense succès, mais aussi que la partition se vendra encore en 1784, près de 60 ans après la mort du compositeur.

Enfin, plusieurs compositeurs - dont Jean Philippe Rameau - continueront d'écrire des motets sur les psaumes choisis par Delalande. Ainsi, Dominus regnavit (S.65), motet souvent joué au Concert Spirituel, sera de nouveau mis en musique par son directeur, Mondonville.

- (Les vers suivants le portrait gravé par Thomassin)

Reconnaissance

Après la Révolution française, la musique de Michel-Richard Delalande tombe rapidement dans l'oubli.

En 1957, année du troisième centenaire de sa naissance, Norbert Dufourcq lui consacre un livre. Avec ses quatre élèves, il a travaillé à partir d'études menées avant la guerre par le musicologue André Tessier.

Mais c'est Jean-François Paillard qui révèle au public ce musicien et ses chefs-d'œuvre méconnus. Dans son livre La Musique française classique (où il évite le mot baroque), ce mathématicien et musicologue analyse la caractéristique du compositeur, parfaitement adapté à l'absolutisme royal : « L'époque de Delalande est vraiment l'âge d'or de la musique sacrée ; à ses côtés paraît une brillante cohorte dont l'étoile se lève avant même la disparition de Charpentier et dont les chefs de file s'appellent Bernier, Campra, Couperin, Gilles, Rameau... ».

C'est aussi dans l'immédiat après-guerre que Gaston Roussel, vicaire à la cathédrale Saint-Louis de Versailles puis à l'église Saint Symphorien, travaille sur l'œuvre du compositeur. Il joue ses grands motets à la Chapelle royale du château de Versailles, en particulier dans le cadre du festival créé par Marcelle Tassencourt Le Mai de Versailles. C'est à ce titre qu'il est nommé Maître de chapelle par André Malraux et enregistre, entre autres, une Messe de minuit radiodiffusée. Pendant la guerre, il a découvert les partitions du fonds Philidor de la bibliothèque municipale de Versailles. Il crée l'Association Michel-Richard de Lalande, qui réunit le chœur de la cathédrale, le chœur de St Symphorien et le chœur de St Louis de Port-Marly et comptera jusqu'à 150 membres. Malheureusement, ses travaux furent longtemps oubliés.

Le premier disque de Delalande, enregistré par Michel Corboz, paraît en 1970 chez Erato. Il s'agit de deux motets, De profondis (S.23) et Regina cœli (S.53).

Le , lors d'un concert public à l'église des Invalides, les Parisiens ont le plaisir d'entendre le Miserere mei Deus de Delalande (S.27) ainsi que le Dies irae de Jean-Baptiste Lully. Jacques Grimbert dirige l'orchestre de chambre de l'ORTF, avec les solistes d'Ars Europa et l'ensemble vocal du Chœur national.

Toutefois il faudra attendre encore quelque quinze ans pour que les chefs-d'œuvre du compositeur soient enfin connus du grand public. En 1985, Jean-François Paillard enregistre les célèbres Simphonies pour les Soupers du Roy. En , plusieurs chefs d’orchestre gravent les grands motets.

En 1990 puis en , le centre de musique baroque de Versailles organise les Journées Michel-Richard de Lalande. La bibliothèque municipale de Versailles acquiert une précieuse collection : 20 tomes de copies effectuées par Gaspard-Alexis Cauvin.

La musique de Delalande est également appréciée en Angleterre, grâce aux études de Lionel Sawkins. À la suite du colloque tenu en 2001, il fait paraître Lalande et ses contemporains : Actes du Colloque Lalande - Versailles 2001 ainsi que de nouvelles partitions concernant trois motets. En 2005, après 35 ans de travail, il publie un catalogue riche de 3 180 index.

Le « Lully latin »

Un compositeur de psaumes

Michel-Richard de Lalande fut appelé le Lully latin. Louis XIV trouva en lui un digne successeur de Jean-Baptiste Lully.

« ...après la mort de Mazarin, il décida d'assumer à lui seul la responsabilité du pouvoir... le jeune Roi a bientôt compris que la musique pouvait contribuer à renforcer son prestige, tant en France qu'à l'étranger. »

— Denise Launay, La musique religieuse en France

À la suite de la publication des 150 psaumes de David de Philippe Desportes en 1603, le chant des psaumes, pour voix seule ou parfois sous forme polyphonique, devient à la mode en France. En 1643, la partition de Guillaume Lusson, conseiller de Louis XIII, connaît le succès. En 1648, Antoine Godeau, évêque de Grasse et de Vence, commence à faire paraître ses Paraphrase des Pseaumes de David en vers françois avec privilège du roi.

En 1657, le prédécesseur de Delalande, Henry Du Mont, se lance dans la composition de ces psaumes en français. En 1663, il publie 29 psaumes pour quatre voix mixtes avec basse continue. Mais, vraisemblablement critiqué à cause de son style Psautier huguenot, il y ajoute 3 Paraphrases de textes poétiques de l'Ancien Testament et 5 Psaumes « en forme de Motet ».

À la Chapelle royale, fondée par François Ier pour jouer La Musique du roi, on célèbre chaque jour la messe basse en présence du souverain. Le poète Pierre Perrin, dit l'abbé Perrin, rédige les poèmes religieux à cet usage. Il édite en 1665 les Cantica pro capella Regis, où il définit comme suit le Motet :

« Une pièce variée de plusieurs chants ou musiques liées, mais différentes... Toutefois la variété de la pièce sera encor (sic) plus grande & la composition plus facile pour le Musicien, quand il y aura une variété affectée dans les Stances & dans les Versets, & qu'ils seront composez pour un changement continuel... C'est par cette raison qu'ayant à composer des paroles de Motets pour la Messe de la Chapelle du Roy, j'ay suivi cette méthode. »

Delalande arrive à Versailles à la veille de l'édit de Fontainebleau. Dès le , un arrêt du Parlement de Paris interdit les psaumes en français d'Antoine Godeau, sur ordre exprès de Louis XIV qui, auparavant, lui avait octroyé son privilège. Il faut donc que le musicien du roi soit autant compositeur accompli qu'expert en latin. Par son éducation, le jeune Delalande en est parfaitement capable. Grâce à ses connaissances religieuses, il remplacera même deux sous-maîtres ecclésiastiques, Guillaume Minoret et Nicolas Goupillet.

Une structure mathématique

Jean-François Paillard constate que les motets de Delalande se caractérisent par une structure formelle ou mathématique. Il pense que le classicisme français et la centralisation monarchique ont favorisé cette forme.

Motet Dies Iræ (S.31)

Lionel Sawkins trouve un bon exemple de cette caractéristique dans le motet Dies iræ (S.31). Il n'en reste qu'une version, conservée dans la collection particulière de M. Robert Lutz de Strasbourg. Révisée en 1739, elle précise la liste des chanteurs aux obsèques de la Dauphine Marie Anne Victoire de Bavière le .

Delalande utilise une grande variété de matériaux musicaux :

- Dans Dies iræ au début et Pie Jesu à la fin, le chœur de dessus conserve le plain-chant :

- I : chœur (dessus)

- 1re strophe : Dies iræ, dies illa, solvet sæclum in favilla...

- XII : chœur

- Pie Jesu Domine, dona eis requiem. Amen.

- Les deux strophes centrales forment un axe :

- VI : trio (haute-contre, taille et basse-taille, puis deux dessus et basse-taille, ainsi que chœur)

- 9e : Recordare Jesu pie...

- VII : duo (dessus)

- 10e : Quærens me, sedisti lassus...

- Ensuite viennent 4 groupes de 4 strophes : lors des funérailles, il faut que le message soient clairement entendu. Delalande respecte donc la tradition de l'homophonie : deux groupes de solos chantés par une haute-contre puis une basse-taille, soit la moitié des strophes restantes :

- V : haute-contre

- 5e : Liber scriptus proferetur...

- 6e : Judex ergo cum sedebit...

- 7e : Quid sum miser tunc dicturus?...

- 8e : Rex tremendæ majestatis...

- VIII : basse-taille

- 11e : Juste judex ultionis...

- 12e : Ingemisco, tanquam reus...

- 13e : Qui Mariam absolvisti...

- 14e : Preces meæ non sunt dignæ...

- Enfin, deux autres groupes concluent le morceau :

- I : chœur (dessus)

- 1re : Dies iræ, dies illa, solvet sæclum in favilla...

- II : chœur

- 2e : Quantus tremor est futurus...

- III : basse-taille

- 3e : Tuba mirum spargens sonum...

- IV : chœur

- 4e : Mors stupebit et natura...

- ainsi que

- IX : trio (deux dessus et haute-contre)

- 15e : Inter oves locum præsta...

- 16e : Confutatis maledictis...

- X : dessus

- 17e : Oro supplex et acclinis...

- XI : trio (haute-contre, taille, basse-taille)

- 18e : Lacrimosa dies illa...

Motet Miserere mei (S.27)

Dans ce célèbre psaume 50, Catherine Massip découvre deux sujets symétriques : la figure du pêcheur (première partie) et l'idée de la rédemption (deuxième).

- I : dessus et chœur, Miserere mei, Deus...

- II : dessus, Amplius lava me...

- III : basse-taille et chœur, Tibi soli peccavi, et malum...

- IV : trio (deux dessus et basse), Ecce enim in iniquitatibus...

- V : deux chœurs, Ecce enim veritatem...

- III : basse-taille et chœur, Tibi soli peccavi, et malum...

- VI : dessus, Asperges me hyssopo...

- II : dessus, Amplius lava me...

- VII : chœur, Averte faciem tuam...

VIII : quatuor (deux dessus, haute-contre et basse) Cor mundum crea in me Deus...

- IX : haute-contre, Ne projicias me a facie...

- X : chœur, Docebo iniquos vias tuas...

- XI : basse-taille, Libera me de sanguinibus...

- XII : haute-contre, Domine, labia mea aperies...

- XIII : chœur, Quoniam si voluisses...

- XI : basse-taille, Libera me de sanguinibus...

- XIV : basse-taille, Sacrificium Deo spiritus...

- X : chœur, Docebo iniquos vias tuas...

- XV : chœur, Benigne fac, Domine, in bona...

Le compositeur axe sa composition sur le VIIIe verset, traité en quatuor. Une symétrie par opposition apparaît entre les solistes et les chœurs (VII et IX, VI et X ainsi que V et XI). Une autre symétrie s'établit par analogie (I et XV, II et XIV, III et XIII) entre deux groupes « chœur - solo - chœur ». En outre, avec un autre groupe de ce type « V – VI – VII », la première partie (I – VII) possède sa propre symétrie par analogie alors que la deuxième partie (IX – XV) offre une symétrie par opposition.

« En véritable architecte, il édifie de grandes constructions dont une écoute distraite ne permettra de percevoir que les éléments essentiels, grandeur, majesté, refus des concessions à la virtuosité gratuite. »

— Catherine Massip, Michel-Richard Delalande ou Le Lully latin, p.116

Un créateur exigeant

Parmi les 70 grands motets qui nous sont parvenus, 29 œuvres présentent au moins deux versions différentes, parfois même trois, voire plus. En effet, le compositeur révisa ses partitions jusqu'à sa mort.

Certes, la recomposition des œuvres était habituelle et souvent imposée par le nombre de musiciens disponibles. Néanmoins, Delalande n'hésitait pas à améliorer ses pièces. Par exemple, dans la partition des Fontaines de Versailles (S.133) copiée par Philidor l'aîné, on distingue qu'OUVERTURE « est changée. Parce qu'elle n'est pas bonne », vraisemblablement de la main de Philidor. Pour sa promotion à la cour de Louis XIV en 1683, de Lalande dut composer dix œuvres environ, alors qu'il n'écrivait en général que deux ou trois grandes pièces par an.

En 1690, Philidor l'aîné et ses collègues rassemblent, en 10 volumes, les 27 motets de Delalande. Le tome V contient déjà deux versions d' Audite cæli (S.7).

C'est surtout après la mort de Louis XIV, en 1715, que Delalande se consacre à la révision de ses œuvres, probablement en vue d'une édition. Ses charges étant désormais assurées par ses élèves, il dispose de temps. D'autre part, il bénéficie d'une admirable collection de cantates et de motets de compositeurs italiens héritée de l'abbé Nicolas Mathieu, curé de Saint-André-des-Arts décédé en 1706. De ce fait, ses motets s'enrichissent de la musique religieuse italienne.

Place dans l'histoire de la musique

Michel-Richard Delalande n'a pas inventé un nouveau style de musique, comme Claudio Monteverdi, Hector Berlioz, Richard Wagner, ou Jean-Philippe Rameau. Mais il a produit les meilleures œuvres de son époque, en effectuant une synthèse de tous les styles alors pratiqués.

Œuvre

Œuvre religieuse

Michel-Richard Delalande a principalement composé des grands motets. Il en écrivit 77, pour les messes et offices quotidiens de la chapelle royale du château de Versailles ou les fêtes royales. Les psaumes 46 et 109, Omnes gentes et Dixit Dominus, furent même mis en musique deux fois, dans sa jeunesse puis à sa maturité.

Grand motet

- S.1 Dixit Dominus (1680, première version) : psaume 109, psaume du Christ-Roy, royauté et sacerdoce du Messie

- (S.2 perdu) Magnificat (1681) : cantique de la Bienheureuse Vierge Marie

- S.3 Deitatis majestatem (1682) : texte anonyme tirant de différents psaumes et hymnes dont Te Deum

- S.4 Afferte Domino (1683) : psaume 28, celui du roi David

- S.5 Beati quorum (choisi par Louis XIV lui-même lors du concours en 1683) : psaume 31, celui du roi David

- S.6 Ad te levavi oculos (1683, 1689) : psaume 122

- S.7 Audite cæli (1683) : dernier cantique de Moïse

- S.8 Ecce nunc benedicite (1683, 1689) : psaume 133

- S.9 Jubilate Deo (1683) : psaume 99

- S.10 Laudate Dominum omnes gentes (1683, 1689) : psaume 116

- S.11 Omnes gentes plaudite manibus (1683, 1689) : psaume 46, chant de triomphe du roi Josaphat

- S.12 Quam dilecta (avant 1683, remanié 1689, 1704), : psaume 83 (Matines du jeudi)

- S.13 Super flumina babylonis (1683, 1687) : psaume 136 (Vêpres du mercredi) ainsi que pour la Pentecôte

- S.14 Veni Creator Spiritus (1684, remanié 1689) : hymne pour la Pentecôte

- S.15 Miserere mei Deus, quoniam in te confidet (1685) : psaume 56, celui de David menacé par Saül (Laudes du mardi)

- S.16 Deus miseratur nostri et benedicat nobis (1687) : psaume 66, celui du roi David (Laudes du dimanche)

- S.17 Domine, Dominus nostre (1686) : psaume 8, celui du roi David (Prime du mardi)

- S.18 Laudate pueri Dominum (1686) : psaume 112 (Vêpres du dimanche)

- S.19 Lauda Jerusalem Dominum (1689) : psaume 147 (ou 146 : 2e partie), celui du roi David (Vêpres du samedi)

- S.20 Deus, Deus meus ad te luce vigilo (1685) : psaume 62, celui du roi David (Laudes du dimanche)

- S.21 Christe Redemptor omnium (avant 1689) : hymne pour les Vêpres de Noël

- S.22 Cantemus Domino gloriam (1687) : pastiche des psaumes

- S.23 De profundis (1689, remanié 1720) : psaume 129

- S.24 Exaudi Deus deprecationem (1689) : psaume 60, celui du roi David

- S.25 In convertendo Dominus (1684) : psaume 125

- S.26 Nisi quia Dominus (1688, remanié 1703) : psaume 123

- S.27 Miserere mei Deus secundum (1687) : psaume 50, celui du roi David

- S.28 Domine, non est exaltatum cor meum (avant 1689, remanié en 1691) : psaume 130, celui du roi David

- S.29 Domine in virtute tua (1689) : psaume 20, celui du roi David

- (S.30 perdu) Deus stetit in synagoga (1690) : psaume 81

- S.31 Dies iræ (1690) : séquence pour les obsèques

- S.32 Te Deum (1684) : hymne, notamment pour les fêtes royales

- S.33 Deus in adjutorium meum intende (1691) : psaume 69, celui du roi David

- (S.34 perdu) Cantemus virginem (1691) : hymne anonyme de sainte Cécile, patronne des musiciens

- S.35 Deus in nomine tuo (1690) : psaume 53, celui du roi David

- (S.36 perdu) Exaudiate te, Dominus (1688) : psaume 19, celui du roi David

- S.37 Domine quid multiplicati sunt (1691) : psaume 3, celui du roi David

- S.38 Judica me Deus (1693) : psaume 42

- S.39 Beatus vir qui timet (1692) : psaume 111

- S.40 Usquequo Domine (1692) : psaume 12, celui du roi David

- S.41 Cum invocarem (1694) : psaume 4, celui du roi David

- S.42 Nisi Dominus (1694) : psaume 126

- S.43 Dominus regit me (1695) : psaume 22, celui du roi David

- S.44 Benedictus Dominus Deus meus (1695) : psaume 143, celui du roi David

- S.45 Quemadmodum (1696) : psaume 41

- S.46 Laudate Dominum (1697) : psaume 150

- (S.47 perdu) Lætatus sum (1693) : psaume 121, celui du roi David

- S.48 Confitebor tibi Domine (1697) : psaume 137, celui du roi David

- S.49 Credidi propter quod locutus sum (1697) : psaume 115

- S.50 Eructavit cor meum verbum bonum (1697) : psaume 44, chant royal, Jésus-Christ et son Église

- S.51 Beati omnes qui timent Dominum (1698) : psaume 127

- S.52 O filii et filiae (1698) : hymne pour Vêpres de Pâques

- S.53 Regina Cœli (1698) : hymne dédiée à Notre Dame

- S.54 Deus noster refugium et virtus (1699) : psaume 45 (Matines du mardi)

- S.55 Cantate Domino (1699) : psaume 95

- S.56 Confitebor tibi Domine (1699, remanié vers 1720) : psaume 110

- S.57 Laudate Dominum quoniam bonus (1700) : psaume 146

- S.58 Venite exsultemus (1700) : psaume 94, attribué au roi David par la Vulgate

- S.59 Confitebimur tibi Deus (1701) : psaume 74

- (S.60 perdu) Ad Dominum cum tribularer (1701) : psaume 119

- S.61 Magnus Dominus (1701) : psaume 47

- S.62 Benedictus Dominus Deus Israel (1702) : Cantique de Zacharie

- S.63 Notus in Judæa Deus (1702) : psaume 75

- S.64 Ad te Domine clamabo Deus meus (1702) : psaume 27, celui du roi David

- S.65 Dominus regnavit (1704) : psaume 96, celui du roi David

- S.66 Exaltabo te Domine (1704) : psaume 29, celui du roi David

- S.67 Pange lingua (1689) : hymne pour le Saint Sacrement, adapté par saint Thomas d'Aquin, notamment pour le Jeudi saint

- S.68 Confitemini Domino et invocate (1705) : psaume 104, époque du roi David

- (S.69 perdu) Verbum supernum (1705) : hymne pour la Nativité ainsi que le Saint Sacrement, adapté par saint Thomas d'Aquin

- S.70 Quare fremuerunt gentes (1706) : psaume 2

- S.71 Exurgat Deus (1706) : psaume 67, cantique du roi David

- S.72 Cantate Domino (1707) : psaume 97, celui du roi David

- S.73 Dixit Dominus (1708, deuxième version) : psaume 109, celui du Christ-Roi, royauté et sacerdoce du Messie

- S.74 Sacris solemnis (1709) : hymne pour le Saint Sacrement

- S.75 Exultate justi in Domino (1710) : psaume 32, celui du roi David

- S.76 Exaltabo te, Deus meus rex (1712) : psaume 144, celui du roi David

- S.77 Omnes gentes plaudite manibus (1721, deuxième version) : psaume 46, chant de triomphe du roi Josaphat

Petit motet

- S.78 - S.86 (perdus)

- S.87 Miserere mei Deus secundum à voix seule et chœur grégorien (1687, remanié vers 1699, puis vers 1720)

- S.88 Nunc dimittis à voix seule

- S.89 O filii et filiæ

- S.90 Regina cæli

- S.91 Panis Angelicus, motet pour le Saint-Sacrement à 2 voix, accompagné de dessus de viole et basse continue

- S.92 Cantemus Domino

- S.93 Afferte Domino

- S.94 Magnificavit Dominus, dessus et basse continue

- S.95 Exultate justi, dessus et basse continue

- S.96 Sitivit anima mea, dessus et basse continue

- S.97 Benedictus Dominus, dessus et basse continue

- S.98 Confitemini Domino, dessus et basse continue

- S.99 Memoriam fecit mirabilium, dessus et basse continue

- S.100 Quid retribuam Domino, dessus et basse continue

- S.101 Vanum est vobis, dessus et basse continue

- S.102 In memoria æterna, dessus et basse continue

- S.103 Benedictus Dominus, dessus et basse continue

- S.104 Exultent et lætentur, dessus et basse continue

- S.105 Miserator et misericors, dessus et basse continue

- S.106 Adorate Deum omnes angeli, dessus et basse continue

- S.107 - S.113 Domine, salvum fac regem (S.114 et S.115 incertains),

- S.116 - S.124 Leçons de Ténèbres (seuls 3e leçons du mercredi, du jeudi et du vendredi restent (S.118, S.121 et S.124).)

- S.125 Litanie de la sainte Vierge (perdu)

- S.126 Messe en plain-chant musical

- S.127 Cantique sur le bonheur des justes duquel le texte est l'un des paraphrases de Jean Racine Heureux, qui de la Sagesse

- S.128 Tandis que Babylone

- S.129 Intermèdes (perdu)

- S.130 Symphonies de Noël

Œuvre profane

- S.131 une sérénade (perdu)

- S.132 L'Amour Berger

- S.133 Les Fontaines de Versailles, petit opéra en six scènes, livret par Antoine Maurel, joué au château de Versailles le .

- S.134 Concert d'Esculape : donné au Roy chès Madame de Montespan, pièce d'Antoine Maurel, exécutée à Versailles chez Madame de Montespan le [...] [10]

- S.135 Epithalame pour les Noces de Monseigneur le duc de Bourbon et Mademoiselle de Nantes (1685)

- S.136 Ballet de la jeunesse présenté devant Sa Majesté à Versailles sur Le petit Theastre Le 28e janvier l'an 1686 [11].

- S.137 Ballet de cour Le Palais de Flore

- S.138 Ballet

- S.139 Ballet Saint Louis

- S.140 Mirtil ou La Sérénade

- S.141 L'Idylle de Fontainebleau

- S.142 Adnis

- S.143 L’Amour fléchi par la constance (1697), représenté devant le roi en exil Jacques II d'Angleterre et la reine Marie de Modène

- S.144 Intermèdes de Musique et de Danse de Mirtil et Mélicerte, pastoralle héroïque. Nouvellement au Théâtre [12].

- S.145 La Comédie de fées

- S.146 La Noce de village

- S.147 L'Hymen champêtres

- S.148 Madrigaux, Airs nouveaux et Musique nouvelle (perdus)

- S.149 Ode à la louange du Roy (perdue)

- S.150 Le Ballet de la Paix (1713)

- S.151 œuvre inconnue selon un texte de Pierre Corneille

- S.152 Symphonies des Folies de Cardenio (1720)

- S.153 Les Élémens, ballet dansé par le Roy, dans son palais des Thuilleries, Le , pour le jeune Louis XV, en collaboration avec son élève André Cardinal Destouches[13].

- S.154 Eglogue ou Pastorale

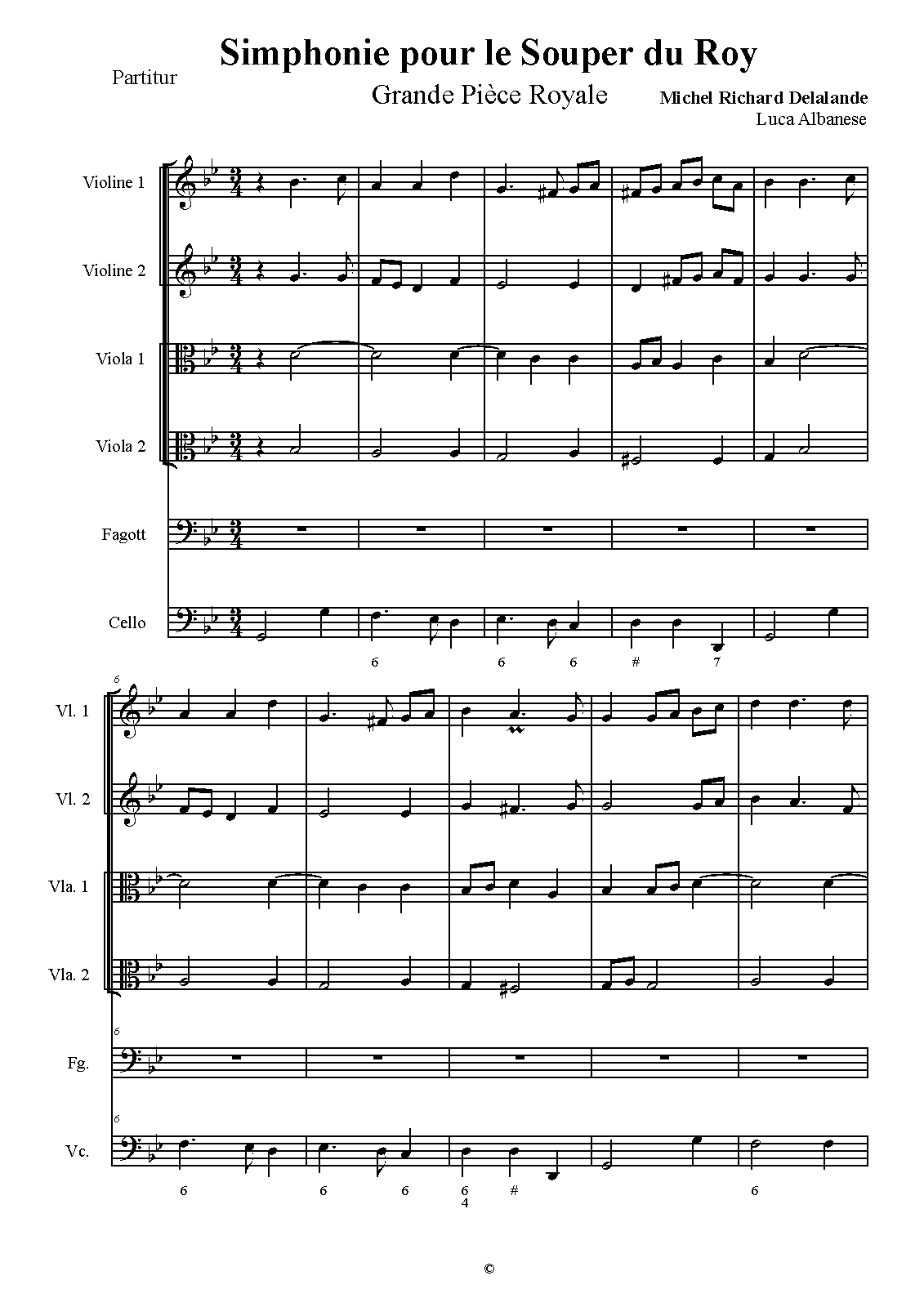

- S.155 - S.172 Suites I - XVIII, dites Symphonies pour les Soupers du Roy parmi lesquelles « La grande pièce royale, 2e fantasie ou caprice que le Roy demandoit souvent » (Chez Delalande, le terme symphonie ne signifie qu’« ensemble instrumental » ou, par extension, « musique pour ensemble instrumental » et ne désigne pas encore la forme musicale née dans la seconde moitié du XVIIIe siècle).

- S.173 Noëls en trio avec un Carillon pour les flûtes, violons et hautbois. 1er livre. par Feu Monsieur Delalande. Gravez par Mlle Michelon.... [c. 1740].

- S.174 Ritournelles pour Airs italiens

- S.175 3 œuvres vocales supplémentaires

Manuscrits et éditions

On distingue quatre ensembles :

- un manuscrit complet de Philidor l'aîné, réalisé en 1689 et 1690 à la demande de Louis XIV, actuellement conservé à la Bibliothèque municipale de Versailles (Voir Liens externes) :

« SIRE,

L'ordre que votre Majesté a eu la bonté de donner à Fossard et à moy de recueillir tout ce qui se fait de plus beau en musique, tant pour la Chapelle que pour la Chambre, m'a fait entreprendre ce recueil qui contient tous les motets de M. Delalande. Je les ay mis dans le plus bel ordre qu'il m'a été possible et n'ay rien négligé pour des ouvrages qui ont esté honoré de votre glorieuse approbation. »

— Philidor l'ainé.

- une collection commandée par le comte de Toulouse Louis-Alexandre de Bourbon en 1703, préparée entre 1703 et 1706 par Philidor l'aîné, son fils et une équipe de copistes. Elle comprend 300 volumes de partitions et de parties séparées, dont un volume des Symphonies de M. De La Lande ainsi que 11 motets. Le comte de Toulouse est le dernier enfant de Louis XIV, donc frère cadet des anciennes élèves de Lalande, Louise-Françoise et Françoise-Marie. Tous les volumes portent une élégante reliure en veau fauve ou marbré frappée aux armes du commanditaire. La collection se caractérise par une prédilection pour le style italien. Cet ensemble aurait été commandé pour la famille royale et il y a peu d'indices liturgiques :

« Le soir, chez Madame de Maintenon, le roi fit chanter un motet nouveau de Lalande à la manière italienne et que S.M. a entendu plusieurs fois à la chapelle. Monseigneur et Madame la princesse de Conty vinrent chez Madame de Maintenon entendre cette musique qui est fort à la mode (Journal du marquis de Dangeau daté le jeudi 8 décembre 1701 à Versailles). »

- une édition parue entre 1728 et 1734, gravée par L. Hue, vendue à Paris chez Boivin. En fait, le roi Louis XV octroya par lettres patentes, le , à la veuve de Delalande, Marie-Louise de Cury, les privilèges d'imprimer et vendre les œuvres de son époux pendant 20 ans. Toutefois, cette édition gravée manque des parties instrumentales intérieures, c'est-à-dire d'alto. Il est cependant évident que cette version était destinée au clavecin et non à l'orchestre, pour favoriser l'accès d'un plus grand nombre d'amateurs. Comme le choix des motets est presque identique à l'édition de la collection de Cauvin, sauf Lauda Jerusalem (S.19), sa restitution n'est pas difficile.).

- Dédicace de Marie-Louise de Cury (tome I, p. 1) :

« SIRE,

Les Motets que je presente à VOTRE MAJESTÉ, ont été composez par les ordres, et pour ainsi dire, sous les yeux de son Auguste Bisayeul. Ils ont eu le bonheur de luy plaire, et l'avantage d'être chantez les premiers devant VOTRE MAJESTÉ à son avenement à la Couronne. Ils vont, SIRE, sous votre Protection répandre dans l'Europe des témoignages éclatans de, votre Pieté et de celle du grand Roy qui leur a donné naissance. J'ose, SIRE, vous la demander en leur faveur, cette Protection, Et Supplier VOTRE MAJESTÉ, de vouloir bien agréer le très profond respect avec lequel je suis

- SIRE,

DE VOTRE MAJESTÉ,

La très humble et très obéïssante servante et sujette,

La Veuve De la Lande »

- un manuscrit de Gaspard-Alexis Cauvin, copiste ou collectionneur. Cette copie de 40 motets, réalisée en 1741 d’après une source de 1713, aurait été le manuscrit préparatoire d'une nouvelle édition. En effet, le privilège du roi pour la veuve expirait en . D'autre part, 39 motets sur 40 rétablissent des parties d'alto identiques à celles de l'édition royale. Le manuscrit est conservé à la Bibliothèque municipale de Versailles. (Voir aussi Liens externes pour ces partitions générales conservant les parties instrumentales intérieures),

- C’est une œuvre expressive et accomplie, ainsi jugée par son disciple Colin de Blamont, :

« Le grand mérite de M. De la Lande consistoit dans un merveilleux tour de chant, un précieux choix d’harmonie, une noble expression, faisant toujours valoir les paroles qu’il avoit à traiter, en rendant le sens véritable, le majestueux & le saint enthousiasme du Prophète … Icy, savant et profond, là simple et naturel, il faisoit toute son étude et mettoit toute son application à toucher l’âme par la richesse de l’expression, et des vives peintures, et à délasser l'esprit par les agréments de la variété, non seulement dans le merveilleux contraste de ses morceaux, mais dans le morceau même qu'il traitoit ; ce qu'il est aisé de voir par les disparates ingénieuses dont il ornoit ses ouvrages, et par les traits de chants gracieux, aimables, qui servoient, pour ainsi dire, d'épisodes à ses Chœurs les plus travaillés. »

Catalogue des œuvres

Le catalogue de référence est :

- Lionel Sawkins : A Thematic Catalogue of the Works of Michel-Richard de Lalande 1657 - 1726, Oxford University Press, Oxford 2005, 750p. (ISBN 0-19-816360-6) (ISBN 978-0-19-816360-2). Les références dans ce catalogue sont préfixées par la lettre S, y compris les œuvres perdues.

Partitions

Anciennes

- LES FONTAINES DE/ VERSAILLES : SUR LE RETOUR DU/ ROY, / CONCERT./ Donné à Sa Majesté dans les grands appartements/ de son Château de Versailles, le cinqu.e avril. 1683./ FAIT PAR M. MOREL, ET MIS EN MUSIQUE PAR M. DE LA LANDE./ MAISTRE DE MUSIQUE DE LA CHAPELLE DU ROY./ Coppié par M. Philidor, & écrit par Fr. COLLOSSON Le 3.e . [14] [PDF]

- MOTETS/ DE FEU M./ DE LA LANDE/ Chevalier de l'Ordre de St Michel/ Sur-Jntendant de la Musique du/ ROY, Maître de Musique et Compositeur Ordinaire de la Chapelle/ et de la Champre de sa Majesté, Le Sgr Boivin, gravé par L. Hue, Paris 1729. En fait, malgré l'indication, la publication fut effectuée entre 1728 et 1734.

- LES III LEÇONS/ DE TENEBRES/ ET MISERERE/ A VOIX SEULE/ DE FEU Mr DE LA LANDE/ Chevalier de l'Ordre de St Michel Sur Intendant de la/ Musique du ROY Maître de Musique et Compositeur/ Ordinaire de la Chapelle et de la Chambre de Sa MAJESTÉ/ Gravé par L Hue, le Seigneur Boivin, Paris 1730, AVEC PRIVILÈGE DU ROY.1730.

Originales

Modernes

Œuvres disponibles

- S.3 Deitatis Majestatem, ISMN : M-707-034-593 (Centre de musique baroque de Versailles, )

- S.5 Beati quorum, (ISMN M-707-034-596) (CMBV, )

- S.7 Audite Cœli quœ loquor, (ISMN M-707-034-595) (CMBV, )

- S.9 Jubilate Deo, révisé par Lionel Sawkins, (ISMN M-007-10080-3) (Carus Verlag no 21.011, Stuttgart 1985/1992) [67]

- S.12 Quam dilecta, version primitive avant 1683, (ISMN M-56016-098-6) (CMBV, )

- S.23 De profundis, première version en 1688, (ISMN M-56016-223-2) (CMBV, )

- S.133 Les Fontaines de Versailles, (ISMN M-56016-042-9) (ISSN 1954-3344) (CMBV, )

- Liste des œuvres, auprès des Éditions Durand-Salabert-Eschig, révisés par Alexandre Cellier ainsi que Sylvie Spycket : S.23, S.27, S.33, S.44, S.53, S.59, S.70 [68]

- Liste des œuvres, auprès des Éditions Alphonse Leduc : Caprices no 1, no 2 et no 3 (Symphonies pour les Soupers du Roy) par Jean-François Paillard, S.23, S.32 et S.53 par Laurence Boulay, S.40 par F. Gervais [69]

- Liste des œuvres, auprès de Gérard Billaudot Éditeur : petites pièces (Carillon, Fanfare, Noëls en Trio, Suite) [70]

Locations

- Liste des partitions disponibles auprès de Lionel Sawkins : S.14, S.24, S.31, S.32, S.40, S.43, S.51, S.53, S.54, S.58, S.59, S.66, S.72, S.73, S.74, S.75, S.76, S.143, S.158, S.161, S.174 [71]

- Liste des œuvres, auprès des Éditions Durand-Salabert-Eschig, révisés par Alexandre Cellier : S.23, S.27, S.33, S.59, S.70 [72]

- Liste des œuvres, auprès de Gérard Billaudot Éditeur : Symphonies des Soupers du Roy (extrait) par Laurence Boulay, S.74 [73]

Occasion

Enregistrements

Discographie

Gaston Roussel fut vraisemblablement le premier à enregistrer des œuvres de de Lalande, dans les années 1950 à Versailles.

Enregistrements d'après le classement de Lionel Sawkins

Bibliographie

- Norbert Dufourcq, Notes et références pour servir à une histoire de Michel-Richard Delalande (1657-1726), Paris, Éditions A. et J. Picard et Cie, 1957, 356 p. (La vie musicale en France sous les rois Bourbons). Élaboré d'après des études d'André Tessier, il s'agit du catalogue thématique d'œuvres (préfixées par D) ainsi que des notes et références, publié par N. Dufourcq, et ses élèves Marcelle Benoît, Marie Bert, Sylvie Spycket et Odile Vivier.

- Marcelle Benoit (dir.), Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Fayard, , XVI-811 p. (ISBN 2-213-02824-9, OCLC 409538325, BNF 36660742)

- Denis Herlin, Catalogue du fonds musical de la Bibliothèque de Versailles, Paris, Société française de musicologie, 1995.

- Catherine Massip : Michel-Richard Delalande ou Le Lully latin, collection Mélophiles no 17, Éditions Papillon, Drize en Suisse 2005, 160p. (ISBN 2-940310-21-1)

Études

- Lionel de La Laurencie, Une dynastie de musiciens aux XVIIe et XVIIIe siècles : les Rebel dans SIMG , p. 253-307

- Lionel de La Laurencie, L'École française de violon de Lully à Viotti, Paris, Delagrave, 1922 [lire en ligne]

- André Tessier, La carrière versaillaise de la Lande, dans Revue de musicologie, , p. 134-148

- Jean-François Paillard, La musique française classique, coll. Que sais-je? no 878, Paris, Presses Universitaires de France, 1960, 128 p.

- Gaston Roussel, Classicisme musical français et piété chrétienne, Paris, Lethielleux, 1961, 100 p.

- Yolande de Brossard, Musiciens de Paris 1535-1792 : actes d'état-civil d'après le fichier Laborde de la Bibliothèque nationale, Paris, Picard, 1965

- Marcelle Benoît, Musiques de cour, Chapelle, Chambre, Écurie 1661-1733 : recueil de documents, Paris, Picard, 1971

- Marcelle Benoît, Versailles et les musiciens du roi, 1661-1733 : étude institutionnelle et sociale, Paris, Picard, 1971

- Bernadette Lespinard, La Chapelle royale sous le règne de Louis XV, dans Recherches sur la musique française classique, tome XXIII, 1985, p. 131-175

- Denise Launay, La musique religieuse en France du Concile de Trente à 1804, Paris, Société française de musicologie et Klincksieck, 3e série, tome V, 1993, 583 p. (ISBN 2-85357-002-9) (ISBN 2-252-02921-8)

Notes et références

Références bibliographiques

- Denise Launay, La musique religieuse en France du Concile de Trente à 1804, Paris, Société française de musicologie, Éditions Klincksieck, 1993, 583 p. (ISBN 2-85357-002-9) (ISBN 2-252-02921-8)

- Catherine Massip, Michel-Richard Delalande ou Le Lully latin, Drize, Éditions Papillon, 2005, 160 p. (ISBN 2-940310-21-1)

- Société de Saint-Jean-l'Évangéliste : Psautier, latin-français, du Bréviaire monastique, Paris, Tournai et Rome, Desclée & Cie., 1938. Réimpression en 2003 par Éditions Sainte-Madeleine, 650 p. (ISBN 2-906972-10-X)

- Évrard Titon du Tillet, Le Parnasse françois, dédié au Roi, Paris, Jean-Baptiste Coignard fils, 1732. 660 p.

- Lionel Sawkins, A Thematic Catalogue of the Works of Michel-Richard de Lalande 1657 - 1726, Oxford, Oxford University Press, 2005, 750 p. (ISBN 978-0-19-816360-2)

- Jean-François Paillard, La musique française classique, Paris, Presses universitaires de France, 1960, 128 p.

- Catherine Cessac, Marc-Antoine Charpentier, un musicien retrouvé, Sprimont, Mardaga, 2005, 414 p. (ISBN 2-87009-887-1)

- Catherine Cessac, Marc-Antoine Charpentier, Paris, Fayard, 2004. 627 p. (ISBN 2-213-61733-3)

- Henry Desmarest (1661 - 1741), textes réunis par Jean Duron et Yves Ferraton, Sprimont, Mardaga, et Versailles, Centre de musique baroque de Versailles, 2005, 458 p. (ISBN 2-87009-886-3)

- Les années de composition ou de révision des 11 motets dans la collection Toulouse-Philidor (1704 et 1706) sont bien précisées, grâce à la page de titre donnée par Philidor l'aîné (Catherine Massip, Michel-Richard Delalande ou Le Lully latin, p. 91 et 93)

Autres références

Annexes

Articles connexes

- Musique baroque française

- Chapelle royale (Ancien Régime), Chapelle du château de Versailles

- Louis XIV, Louis XV

- Psaume, Motet

- Maître de chapelle

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- International Music Score Library Project

- AllMusic

- Carnegie Hall

- ChoralWiki

- Discogs

- Grove Music Online

- MGG Online

- MusicBrainz

- Muziekweb

- Rate Your Music

- Répertoire international des sources musicales

- Ressources relatives au spectacle :

- Les Archives du spectacle

- César

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Radio France

- Ressource relative à la recherche :

- Isidore

- Ressource relative à l'audiovisuel :

- IMDb

- Ressource relative aux beaux-arts :

- AGORHA

- « Partitions des noëls en trio » (partition libre de droits), sur l'IMSLP.

- Michel Richard de La Lande Évrard Titon du Tillet : Le Parnasse françois (1732), p. 612

- Lionel Sawkins : Michel-Richard de Lalande, vie et carrière de Lalande, musique sacrée, musique profane, symphonies et caprices, Delalande ou Lalande ?, Colloque international Lalande, du 4 au

- Lionel Sawkins : Les petits motets de Lalande et de ses contemporains, Festival d'art sacré de Paris, le , à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois

- Château de Versailles : Versailles et les fêtes de cour sous le règne de Louis XIV, chronologie

- Pour entendre ce qui est dans les manuscrits

- Portail de la musique classique

- Portail du baroque

- Portail du royaume de France